経営・管理

経営者の悩みは誰に相談すべき?信頼できる相談相手の種類と見つけ方を解説

経営者の皆さま、「悩みを打ち明けられる相談相手がいない」と感じていませんか?事業の最前線に立つ経営者は、常に判断と責任を背負いながら日々奔走しています。

実際のところ、経営上の悩みを気軽に相談できる相手がいないと感じている経営者は多くいらっしゃいます。

本記事では、経営者が「悩みを相談できる相手がいない」と感じる主な理由を整理し、代表的な相談相手の種類とそれぞれのメリットとデメリットを紹介します。

デメリットを補うための工夫や信頼できる相談相手を見つける方法も解説しますので、参考にしてください。

税理士法人Farrow Partnersでは、経営者の皆さまが抱える経営やお金に関する悩みを気軽に相談できる無料相談を承っております。

経営判断、事業計画、資金繰りなど日々の経営のなかで生じる不安や課題に対して、数字と経営の両面から解決策をご提案いたします。

お問い合わせ | 横浜市都筑区の税理士法人 Farrow Partners(ファローパートナーズ)

「悩みを話せる相談相手がいない」という経営者は珍しくない

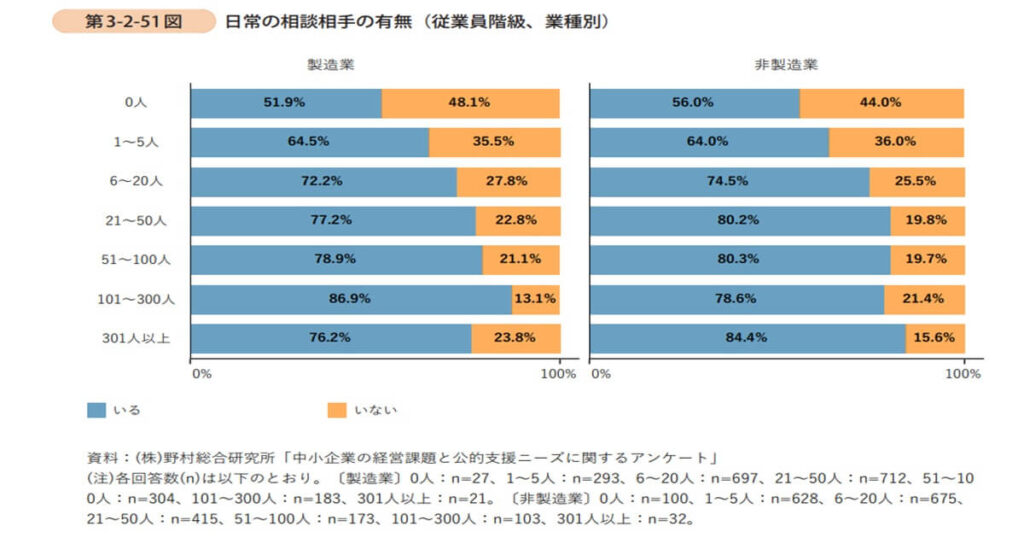

2019年11月~12月に行われた野村総合研究所における「中小企業の経営課題と公的支援ニーズに関するアンケート」の調査によると、経営者の約半数が「日常的に経営相談ができる相手を持っていない」と回答しています。

特に従業員を抱えない小規模事業者ではその割合が高く、製造業では約5割、非製造業でも約4割に達します。

引用元:中小企業庁「中小企業・小規模事業者における経営課題への取組」,76ページ(第2章 中小企業・小規模事業者における経営課題への取組 第4節 日常の相談相手の活用),2025年10月17日参照

つまり、経営者が「誰にも相談できない」と感じている状況は、決して特別なことではありません。

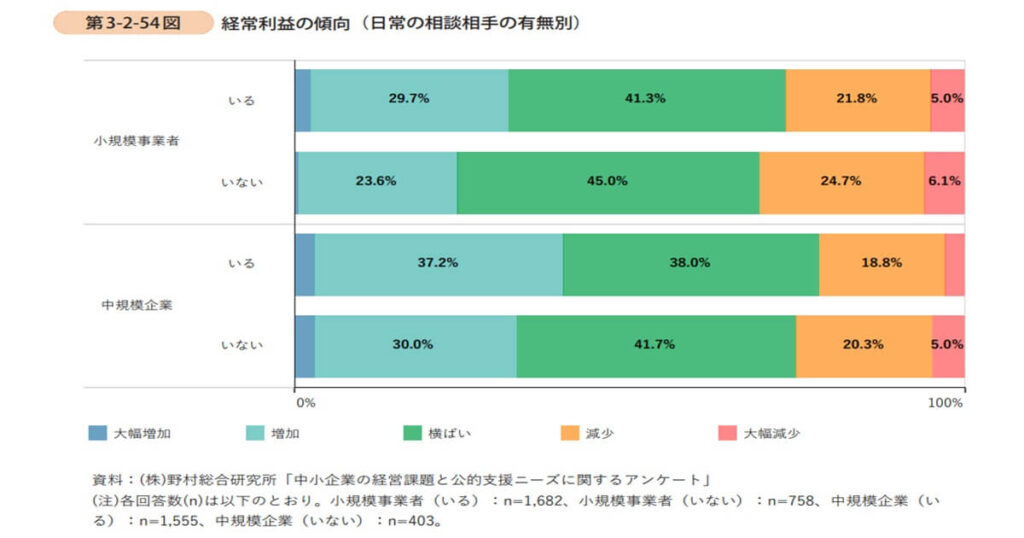

一方で、同調査では、相談相手がいる企業の方がそうでない企業に比べて経常利益が増加している割合が高いことが分かりました。

引用元:中小企業庁「中小企業・小規模事業者における経営課題への取組」,79ページ(第2章 中小企業・小規模事業者における経営課題への取組 第4節 日常の相談相手の活用),2025年10月17日参照

相談できる相手の存在は、心の支えにとどまらず、経営判断の質やスピードにも良い影響を与えていると考えられます。

例えば経営課題に直面したときに第三者の視点から意見をもらえれば思い込みを排除し、リスクを抑えた意思決定ができるでしょう。

調査結果は、「相談できる相手を持つこと」が企業の経営力を底上げする戦略的な投資であることを示しています。

内部リンク:経営改善支援

経営者によくある悩みと課題の具体例

経営者が抱えがちな悩みを見てみましょう。

業種や企業規模を問わず、企業の経営者に共通して聞かれる課題には次のものがあります。

| 悩みの種類 | 具体例 |

| 収益 | ・新しい取引や受注が伸びず、売上が目標に届かない ・既存のお客様の離脱が多く、LTV(顧客生涯価値)が上がらない ・仕入れ値の上昇分を価格に反映できず、利益率が下がっている |

| コスト、業務運営 | ・原材料費や外注費が上がり、想定以上に原価がかかっている ・無駄な作業が多く、1件あたりの処理に時間がかかっている ・在庫が滞留し廃棄、保管コストがかさんでいる |

| 資金繰り、財務 | ・借入金の返済や新たな資金調達の見通しが立たない ・売掛金の入金が遅れ、運転資金が慢性的に足りなくなっている ・毎月の固定費を支払うための資金計画が不安定になっている |

| 人材、組織 | ・求人を出しても応募が集まらず、採用計画が進まない ・社員がすぐに辞めてしまい、ノウハウが社内に残らない ・部門間の摩擦でコミュニケーションが滞り生産性が下がっている |

| 経営戦略、市場環境 | ・競合他社の値下げや新規参入により、自社の優位性が薄れている ・既存事業の成長が頭打ちになり、新規事業に踏み出すか迷っている ・事業承継や撤退など、将来の方向性を決められず意思決定が遅れている |

関連記事:会社の資金繰りが厳しいときに取るべき対応策!資金調達の種類も解説

経営者が「悩みを話す相談相手がいない」と感じる理由5つ

「経営者は孤独なものだ」とよく言われますが、なぜ経営者は悩みを相談できる相手がいなくなりがちなのでしょうか。

ここでは、背景にある主な5つの理由を解説します。

- 上下関係がある社内では、本音の相談が難しい

- 専門的で機密性の高い悩みが多い

- 信頼できる相談相手とのつながりが限られている

- 日々の多忙さで相談の時間が取れない

- 経営者としての責任感があり、周囲に相談しにくい気持ちがある

理由①上下関係がある社内では、本音の相談が難しい

経営者は会社のトップという立場上、社員に悩みや弱みを打ち明けにくいものです。

経営の悩みを社員に相談すると部下が遠慮して本音を言えなかったり、特定の人物にだけ意見を求めると「えこひいき」と見られたりするリスクがあります。

例えば業績の悩みを共有すれば社員に不安を与える可能性があり、逆に親しい幹部にだけ話せば、組織内で不公平感を生むこともあります。

結果として、経営者は誰にも相談できない状況になりやすいのです。

理由②専門的で機密性の高い悩みが多い

経営の悩みは専門的で機密性が高いため、誰にでも気軽に打ち明けられるものではありません。

また、経営者が抱える問題には、外部に漏れると会社の信用や取引に影響する内容が多く含まれます。

例えば資金繰りの悪化といった繊細な問題を共有すれば、社内で動揺が広がったり、社外で根拠のない誤解が生まれたりする危険もあるでしょう。

軽々しく悩みを口にできず、相談相手も慎重に選ばざるを得ないのです。

理由③信頼できる相談相手とのつながりが限られている

経営者仲間や専門家など相談相手となる人脈がまだ築けていない場合もあります。

経営者という立場は責任も重く悩みの内容が専門的であるため、周囲の一般的な人間関係では共感を得にくいという現実もあります。

特に創業時は同業他社との繋がりが乏しく「相談したい内容を理解してくれる相手が周りにいない」と感じるでしょう。

周囲に同じ立場の人や経験者がいないため、「誰に何を相談すればいいのか分からない」と悩む経営者は多くいます。

相談相手がいない状況は、信頼関係を築ける環境や機会の不足により生まれる可能性があります。

理由④日々の多忙さで相談の時間が取れない

中小企業の経営者は経営の判断だけでなく現場の業務も担うケースが多く、日々の仕事に追われて誰かに相談する時間が取れません。

課題を整理する余裕もないまま、問題を一人で抱え込んでしまうのです。

例えば経営計画の立案、資金繰りの確認、営業活動などをすべて社長自身が行う企業も珍しくありません。

その結果、「気がつけば相談相手がいない」「話すきっかけすら作れない」という状況になる経営者は多くいます。

理由⑤経営者としての責任感があり、周囲に相談しにくい気持ちがある

経営者は自ら事業を築き上げてきた自負が強く、「人に頼るよりも自分で解決すべき」と考えるかもしれません。

例えば経営が厳しい状況でも「弱音を吐けば信頼を失う」と考え、誰にも相談できず抱え込む経営者の方は多くいらっしゃいます。

助言を求めることを負けと感じてしまい、問題を一人で背負い込むことで孤独を深めてしまうのです。

弱みを見せることは決して恥ではなく、信頼できる相手に相談することが経営を守る一歩になります。

経営者が悩みを持ったときに活用できる相談相手5選

経営者の悩みを打ち明けたり助言を求めたりできる「相談相手」には、様々な種類があります。

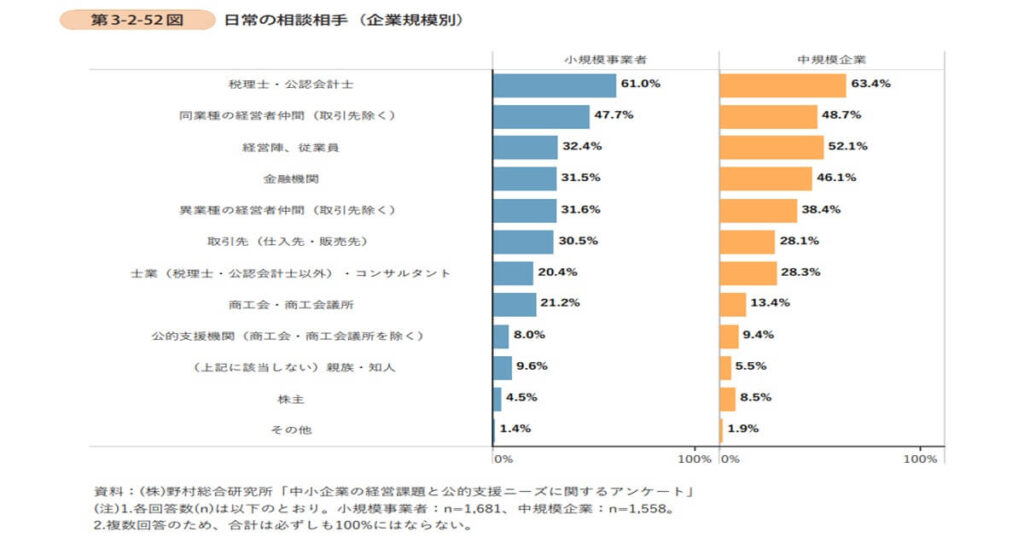

野村総合研究所の「中小企業の経営課題と公的支援ニーズに関するアンケート」調査では、企業規模別に日常的な相談相手について分析が行われました。

小規模企業では、相談相手として多い順に「税理士・公認会計士」、「同業種の経営者仲間(取引先を除く)」、「経営陣、従業員」 が挙げられました。

また、中規模企業では、「税理士・公認会計士」、「経営陣、従業員」、「同業種の経営者仲間(取引先を除く)」 の順で多くなっています。

引用元:中小企業庁「中小企業・小規模事業者における経営課題への取組」,77ページ(第2章 中小企業・小規模事業者における経営課題への取組 第4節 日常の相談相手の活用),2025年10月17日参照

引用元:中小企業庁「中小企業・小規模事業者における経営課題への取組」,77ページ(第2章 中小企業・小規模事業者における経営課題への取組 第4節 日常の相談相手の活用),2025年10月17日参照

相談相手を選ぶ際には、こうした調査による傾向も参考にするとよいでしょう。

ここでは、主な経営者が悩みを持ったとき相談できる相手を5種類に分けて、それぞれのメリットとデメリットを紹介します。

- 税理士、公認会計士

- 自社の経営陣、従業員

- 同業種、異業種の経営者仲間

- 経営コンサルタント

- 外部メンター(メンター、アドバイザー、コーチなど)

税理士、公認会計士

税理士、公認会計士といった財務の専門家は、資金繰りや税負担の最適化など「お金の悩み」を総合的にサポートします。

税理士、公認会計士など財務のプロに相談するメリット

- キャッシュフローの改善や節税と投資のバランスなど、財務の具体的な助言を受けられる

- 守秘義務があるため経営者が安心して本音を話し、財務状況を率直に相談できる

- 数字を通じて経営課題を見抜き、企業の安定と成長を長期的に支えてくれる

税理士、公認会計士に相談するデメリット

- 専門分野が財務、税務に限られるため、人事や組織など経営全体の課題には対応しきれない場合がある

- 相談先を一本化しすぎると視野が偏り、多角的な経営判断を失うリスクがある

税理士、公認会計士を上手に活用する方法

税理士や公認会計士を「財務の中心的な相談役」として活用するのをおすすめします。

財務の専門家を軸に、人事、法務、ITなど他分野の専門家と連携すれば、経営課題を総合的に検討できるでしょう。

もちろん経験豊富な税理士や公認会計士であれば、経営全般に幅広い知見を持つ方も多いです。

それぞれの得意分野を確認したうえで、最適な専門家を選ぶと良いでしょう。

自社の経営陣、従業員

会社の内部事情を理解している経営陣や従業員は、経営者にとって最も身近で相談しやすい存在です。

自社の経営陣、従業員に相談するメリット

- 同じ組織で働いているため現場の実情を理解し、実務に即した意見をもらいやすい

- 日々の業務データをもとに課題の原因を特定し、すぐに実行へ移しやすい

- 社外に依頼する必要がないため、費用を抑えながらスピーディーに対応できる

自社の経営陣、従業員に相談するデメリット

- 従業員は経営者との立場の違いから遠慮し、本音や反対意見を伝えにくい

- 社内の常識や慣習にとらわれ、発想が内向きになりやすい

- 評価や人事への影響を気にして意見が慎重になり、率直な意見が集まりにくい

自社の経営陣、従業員を上手に活用する方法

匿名で意見を投稿できる仕組みを導入したり、「発言内容は評価に影響しない」というルールを明確に示したりしましょう。

従業員が安心して意見を述べられる環境作りが大切です。

社外の成功事例や他社の取り組みを共有すれば、社内の視野が広がり内向きな発想や発言の萎縮を防ぐ効果も期待できます。

同業種、異業種の経営者仲間

経営者仲間や起業家の友人は、立場の近さから悩みを率直に話せる相談相手です。

同業種の社長に相談すれば、業界特有のリスクや成功事例を学べるでしょう。

異業種の経営者に相談すれば、自社にはない発想や仕組みを取り入れるきっかけが得られる可能性があります。

同業種、異業種の経営者仲間に相談するメリット

- 共通の経営経験を持つため、理論ではなく実践に基づいた現実的なアドバイスが得られる

- 会食やオンラインなど気軽な場で相談でき、迅速で柔軟な意見交換ができる

- 立場が近いからこそ悩みを率直に話しやすく、共感や精神的な支えを得られる

同業種、異業種の経営者仲間に相談するデメリット

- 相手の成功事例が自社の業種や規模に合わず、そのままでは効果が出にくいことがある

- どこまで情報を共有するかの線引きが難しく、慎重な判断が求められる

- 利害関係のある相手に内容を話す際は、機密や戦略が漏れるリスクがある

同業種、異業種の経営者仲間を上手に活用する方法

意見交換の前に守秘義務契約(NDA)の締結や共有する情報の範囲を決めれば、機密漏えいの危険を防げます。

他社の成功事例を取り入れる際は、いきなり全社的に導入せず、小さな範囲から始め、リスクを抑えながら成果を確かめましょう。

経営コンサルタント

経営コンサルタントは、企業の課題を分析し、実行可能な解決策を提案する経営課題解決の専門家です。

マーケティング、IT、人事など特定分野に特化した専門家は、それぞれの分野で蓄積したノウハウをもとに改善策を提示してくれます。

経営コンサルタントに相談するメリット

- 社内にはない客観的で外部の視点から、経営課題に対する助言を受けられる

- 最新の業界動向や成功事例を踏まえた助言により、強みと課題を客観的に見つめ直せる

- 売上拡大や人材定着など課題に応じて専門分野のコンサルタントから実践的な改善策を提案してもらえる

経営コンサルタントに相談するデメリット

- 実績のあるコンサルタントほど報酬が高く、費用対効果を慎重に見極める必要がある

- テーマや目的を明確にしないまま依頼すると、期待した成果が得られないリスクがある

- 課題を絞ってスポット依頼するなど、目的に合わせた依頼内容の工夫が求められる

経営コンサルタントを上手に活用する方法

契約を結ぶ前に、目的、業務範囲、成果物、納期(期限)をまとめ、双方で合意しておきましょう。

あらかじめ期待値を明らかにすれば、「依頼したのに成果が見えない」といったミスマッチを防げます。

また、契約の設計では、マイルストーン(進捗の節目)ごとに支払いを分ける方式や、小さな範囲で試験的に導入する方法が有効です。

外部メンター(メンター、アドバイザー、コーチなど)

外部メンターとは、直接利害関係のない立場から経営者の成長や課題解決を長期的に支援してくれる助言者です。

業界のOBOGや先輩経営者、引退したベテラン経営者、プロのエグゼクティブコーチなどが該当します。

外部メンター(メンター、アドバイザー、コーチなど)に相談するメリット

- 豊富な経験をもとに、成功談や失敗談から実践的な学びや経営のヒントを得られる

- 経営者が方向性に迷ったとき、利害関係のない立場から客観的な助言をもらえる

- 経営者の気持ちに寄り添い、精神的な支えや前向きに行動するきっかけを与えてくれる

外部メンター(メンター、アドバイザー、コーチなど)に相談するデメリット

- 紹介を受けても、人間的な相性や価値観が合わなければ信頼関係を築きにくい

- 報酬関係が曖昧なため、どこまで踏み込んで相談してよいか判断に迷うことがある

- 助言が個人の経験則に基づく場合もあり、必ずしも客観的で再現性のある解決策とは限らない

外部メンター(メンター、アドバイザー、コーチなど)を上手に活用する方法

短期でトライアルの面談を行い、相性を確かめてから本契約に進むのをおすすめします。

信頼関係が前提となる経営支援では、フィーリングや価値観の一致も大切になるからです。

さらに、助言内容は感覚的な評価ではなく、データやKPIをもとに効果を検証しましょう。

成果を定量的に確認しながら改善を重ねれば、実効性の高いサポートを継続できます。

経営者が悩みを話す相談相手を見つける方法4選

信頼できる相談相手を実際に見つけるにはどうすれば良いのでしょうか。

「身近に相談できる相手がいない」と悩む経営者の方に向けて、具体的な探し方、アプローチ方法を4つ紹介します。

- 社内で相談しやすい環境を作る

- 経営者同士のネットワークを広げる

- 商工会議所など公的な無料相談窓口を活用する

- 信頼できる専門家と顧問契約、相談契約を結ぶ

社内で相談しやすい環境を作る

経営者が社内に相談相手を見つけるには、信頼と対話の文化を育てましょう。

日頃から経営方針や課題をオープンに共有すれば、社員は「意見を言っても大丈夫だ」と感じやすくなります。

安心感が経営者にとっての相談できる人材を自然と育てていくのです。

例えば会議で「最近どう感じている?」と一言添えるだけでも、社員の本音を聞くきっかけになります。

雑談や日常の声かけを重ねれば、いざという時に部下は本音で意見を言いやすくなるでしょう。

経営者同士のネットワークを広げる

経営者が信頼できる相談相手を得るには、外部の経営者ネットワークに積極的に参加するのが効果的です。

同じ立場の経営者同士だからこそ、悩みや課題を率直に共有でき、現場に根ざしたリアルな情報交換ができます。

例えば異業種交流会や商工会の勉強会、経営者限定セミナーなどに参加すれば、新たなつながりが生まれます。

何度か顔を合わせるうちに気軽に相談できる仲間ができることもあるでしょう。

継続的に交流できるコミュニティを選ぶと、関係性もより深まりやすくなります。

公的な無料相談窓口を活用する

身近に相談できる相手がいない場合は、公的機関の無料相談窓口を活用するのがおすすめです。

商工会議所やよろず支援拠点などの機関は、中小企業経営者の支援を目的としており、専門家による経営相談やビジネスマッチングの機会を設けています。

費用負担が少なく、初めて専門家に相談する経営者でも安心して利用できる点が魅力です。

信頼できる専門家と顧問契約、相談契約を結ぶ

税理士、会計士などの士業や経営コンサルタントといった専門家は、それぞれの立場から経営を多角的に支援してくれます。

身近に経営の相談相手がいない場合でも、専門家との契約によっていつでも安心して助言を得られる環境を整えられます。

新たに探す際は、専門分野、実績、料金体系を比較し、自社との相性を重視するのが大切です。

契約後は定期的に情報を共有し、疑問点をこまめに相談しましょう。専門家が会社を深く理解すれば、より実践的なアドバイスが得られるようになります。

まとめ|経営者の悩みは一人で抱え込まず、信頼できる相談相手を見つけてください

「経営者の悩みは経営者にしかわからない」と言われますが、実際には同じように孤独と戦う仲間や経営者の力になりたいと考える専門家は必ず存在します。

孤独を完全になくすことは難しくても、紹介したような相談相手を得れば、重荷を分かち合い、抱えるストレスを軽くできます。

ぜひ信頼できる相談相手を見つけ、より良いサポート体制を築いてください。

税理士法人Farrow Partnersでは、経営やお金に関する悩みを相談できる無料相談を承っております。

お悩みが漠然としていても、構いません。お話を伺いながら一緒に整理いたしますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ | 横浜市都筑区の税理士法人 Farrow Partners(ファローパートナーズ)経営者の悩みは誰に相談すべき?信頼できる相談相手の種類と見つけ方を解説